| �쐼 �ǒn�퓬�@ ���d���^ �쐻�L�S | |

|

|

|

| ������s�@2010/08/28 | |

|

�{���Ȃ�T�d�ɂ��T�d���d�˂鏉��s�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����җ�ȏ����̒��œ��ڂ���E�E�E�B �d�S�ɑ����s��������������Y��Ď蓊�����Ă̒螨�����ɁI �S���Ώ��ł����ɒė����@���j�I |

|

�K���@��̔j���݂̂������̂ŗ��d�ʼn��x��������Đ���Ƃő��C�������B���̍ۂɌ�C���������d�S���ł������K�����B |

| ������s �Q����@2010/09/19 | |

|

������s�̂Q��ځA���̎��͂����������Ȃ����������₩�B �蓊����͏����ɏ��ɏ���E�E�E�������E�E�E�s�ӎ��]���A�������I ���������s���H�̋��ʐ����H |

|

�R�x�͋@�ʂ𗧂Ē��������̂̂S�x�ڂ͂ǂ����悤���Ȃ��A���̂܂ܒė���j�I �@�ӁA�嗃����ѓ��̓������i���j�����C���s�Ɣ��f�B |

|

|

|

| �@ �쐻 | |

|

|

|

| ���i�ύX | |

| �嗃���i�@2010/10/08�`10 | |

|

�嗃���i �ꍆ�@�̍쐻�œ������e���̋��x�Əd�ʂ̃o�����X���Č����A�s�ӎ��]�ւ̑Ώ������荞��ł݂�B |

|

���u�͕З�11�{����W�{�Ɍ��炷�B �P�艺����-3.5�x����-3.75�x�ɕύX�B �X�`���������������͏[���Ȃ̂ŏc�ʍނ��ȗ��B |

| ���̍��i�@2010/10/08�`10 | |

|

���̍��i ���g��10������h�ΕǑO��1���lj��A����9������7���Ɍ��炷�B |

|

���g�̕���15mm����10�����֕ύX�B �c�ʍނ�22�{����14�{���炷�B |

| �������i�@2010/10/08�`10 | |

|

�������i �����̍��i���͈ꍆ�@�Ɠ����ł��B �������͑S����10�����������A���������̕��A���������̍������e�X10���������B ����ŕs�ӎ��]�����܂�Ƃ������ǂȁB |

| �ǖʍ��i�@2010/�@2010/10/12�`20 | |

|

�G�������E�G���x�[�^�E���_�[ �ꍆ�@�̓������͍Q�ĂĂ̑Ώ��ł���������͓O��I�Ɏ{���Ă݂܂����B |

| �嗃�쐻 | |

| �嗃���i�g�ݗ��ā@2010/12/12�`20 | |

|

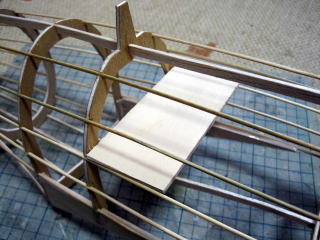

�嗃�̑g�ݗ��āB �������͂�͂�ۂ̕���������ۂ������B |

|

���[�͑O�l�A4�����p����ڒ��B |

|

���Ƃ͌����ڂŌ`��𐮂���B |

|

���u�����J�L�Ƀ����P�[�W��ڒ��B |

|

�G�������̉H�z����͏K������\����B ���̍ۂɃ��_�[���G���x�[�^���S�Ă���Ă����܂����B |

| �嗃���͊O��@2010/12/22�`26 | |

|

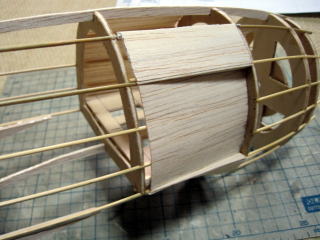

�X�`���������B �ꍆ�@�͓��̐ڒ���ł������쐻�����ς�嗃�����Ő�ɂ�����������������B |

|

�����������Ƃ���ŔO�̂��ߍ����`�F�b�N�I ���u�̌�����c�ʍނ��Ȃ��Ăǂ����ȁH���Ǝv���܂������[���Ȃ悤�ł��B |

|

���d�͎嗃�̍\����A�������ɂ����Č��Ԃ��ł��Ă��܂��̂ł����͑ϐ��y�[�p�[��ڒ��B |

|

�t���b�v���͉s�p�ɂ������̂ŃR�R�ɂ��ϐ��[�p�[��ڒ��B |

|

���[���G�|�}�C�N���o���[���Ő��`���Ĉ�U�嗃�쐻�I���ł��B |

| �����쐻 | |

| �����⋭�@2010/12/29 | |

|

���g�݉摜����̕ω��͔����㉺�����X�`�����ŕ⋭�B ����������[���ɃX�`�����lj��B |

| �������͊O��@2010/12/29 | |

|

�����E�������ɃX�`�����������Ĕ��������B �傫���������������Ď�d���悤�ȁE�E�E�B |

| ���̍쐻 | |

| ���g�g�ݗ��ā@2010/12/30 | |

|

�y�ʉ��I�����������l���ɓ���ē��g�̖��������炵����15mm����10�o�ɕύX���]�ʍނ�22�{����14�{�Ɍ��炵�܂����B �����ł��y���Ȃ�Ǝv���Ďn�߂��̂ł����P�̏d�ʂł͂��܂�ω��Ȃ��E�E�E���������X�t�j���t�j���Ɛc���o���ɂ�����ƂɂĂ�����܂����B�����������̂��߂ɕύX�������E�E�E�H |

|

�r�C�nj���̉����A�ꍆ�@�ł͏]�ʍނ���菜����������Ƀo���T��lj����J�b�g������������ƃo�^�o�^�ɃS�e�S�e��ƂɂȂ��Ă��܂����̂ŃR�R�͏]�ʍނ�1�ԓ��g�̓����ɓ��荞�ނ悤�ɂ����݂̌��ƂȂ�悤�ɕύX���Ă݂܂����B |

|

�嗃���t�����ނƂ���3mm�o���T���o���܂����B |

|

���̂ɐڒ��B ���̖ʂɎ嗃�t�����嗃���̂���̂ɂ��܂��B |

| �T�[�{�g���C�@2010/12/31 | |

|

�L�b�g�ł�����ł�FSK���Ɏ嗃�ɃT�[�{�t�����鎖�����������̂ł�������͕ʂɂ��܂����B 2mm�q��x�j���̃T�[�{�ɍ��킹�����������܂����B �\��ʒu�ɉ����킹����Ǝ嗃�ʂɃT�[�{�̉��ʂ������Ă��܂��̂ŗ��ʂ������グ���܂����B |

|

�T�[�{���悹�Ă݂܂����B�O���̃X�y�[�X�Ɏ�M�@�𓋍ڂ���\��ł��B |

|

�T�[�{�g���C�̂ɐڒ��B ����ŃT�[�{���嗃���t�������肩�͑O���Ɉʒu�ł���̂ŏ����ł��d�S���킹�̏����ɂȂ�ȁ`�Ǝv���B |

|

���������L�тđ傫���Ȃ�d�ʂ������镪�A�e���ɂ�����d�ʂ��C�ɂ͂Ȃ�̂ł����E�E�E��͂�ǂ������Ă�������͏悹�Ȃ��ƁI �P���@�̓T�[�{�ւ̃A�N�Z�X�̂��ߑ��c�Ȃ����O�����ɂ��Ă��܂���������̓T�[�{���O���ɍs�����̂ŃR�R�ł̊J�͕s�v�A�Ȃ̂ő��c�Ȃ͊ȈՂɐڒ��Œ�Ƃ��܂��B �Ƃ肠��������������点������lj����܂����B |

| ���̃v�����N�@2011/01/01 | |

|

���i�ʼn��݂̌����ł��Ă���̂�1mm�o���T��2���d�˓\��B �������݂��[���Ȃ肷���Ă����ȁH |

|

���c�ȑ��ʂ�1mm�o���T�Ńv�����N�E�E�E���܂łǂ���ɍ�Ƃ����̂ł����E�E�E�͂����ĕK�v�������̂��H���̂܂܃X�`�����ŊO�琬�`�ł悩�����̂ł́I�Ɠ\���Ă���v���B |

|

�w�b�h���X�g�̓o���T�őg�ݗ��āB ��������̉��݂��͕s���ł����G�A���f�B�e�B�[��������Ƃ��������`�������̂ł��̂܂܌`�ɂ��܂����B ���d���̃w�b�h���X�g�͖ؐ��Ȃ̂ł��̂܂܃o���T�Ŗؖڒ��B |

|

�G���W���J�E�������v�����N�B �R�R�̓{�����[����������x�~��������ō����H���s���̂łPmm�o���T�Q���d�˓\��ł��B |

| �@�퓋�ځ@2011/01/02 | |

|

�R�R����͎肪�͂���Â炢��ƂƂȂ��Ă��܂����B ���c�ȑO���ɉ��Ƃ��T�[�{�Ǝ�M�@�𓋍ځB ��F�G���x�[�^�@���F�G�������@���F���_�[�ƂȂ��Ă���܂� �g�ݏグ�Ă݂�Ƃ��������O���ɂł����ȁ`�Ǝv���܂��B �G���W���J�E�������ʂɃA���v�����t���B ���̎��_�ł͎�M�@�̑O�Ƀo�b�e���[�Œ�p�̎ߔ�����܂�����Ŏ�苎�鎖�ɂȂ�܂����B |

|

�����̃}�E���g���@�ł��B �������͖��m����PULSO X2212/22 �u���V���X���[�^�[�E�E�E����Ŗ�����FLT�ł��Ė�����@�̂������ɉ���ł��āA���̎��Ƀp���[�s���Ɣ��f�ł����玟��AXI���T���Ă܂��B �p���[�̃o�����X���ǂ����AXI�͎��̋@�̂ւƍs���\��ł��B |

|

|

|

| �@ |