| FLYING STYRO KIT 零式艦上戦闘機五二型 61210號 作製記 |

|

|

|

|

|

今回も仕入れ先はリトルベランカをクリッククリック! 最近、キットを買いに模型屋さんに走り回ることはほんと少なくなりました。遠くチェコから海を越えて日本の我が家まで品物が届く・・・世界はホントに狭くなったものです。チェコで零戦が大量生産されているってのも頭に光景を思い浮かばせると不思議な気がします。 キットの箱は意外にコンパクト 非常にリアルな雰囲気で製作されている完成形の写真が全面に写し出されています。こんなにも零戦を忠実に見せているモデルがチェコ出身とはね〜 かえすがえす不思議。右下に寸法、重量、推奨仕様機器を絵柄表示。左下にはA6M5の型式名が。題字が丸文字なのがキュートなかんじココらあたりがチェコっぽくてグッドです。 |

|

|

|

| 製作計画 | |

| さてコレで何機目になりますかね〜 たしか8機目かな? バカの一つ覚えみたいですが一番好きな飛行機が世界一でなくてはならないものなのです。今年になってから製作した機体はいずれもスピコン、エルロン、エレベータの3Ch仕様でキットそのまま組み上げ飛行状態にして楽しんでおりました。今回は8機も今まで作ってきたんだしちょっと変わった作りこみをしてみたい、それに冬だし天気もぐずついた日が多いからあせって製作しなくとも飛行できる日が少ないからな〜 ってなわけで購入してからしばらくコロコロと頭の中で考えを転がしてました。まぁ、たいした事ではないのですが次の三つの案です。 ①スピコン、エルロン、エレベータ、ラダーの4Ch仕様 ②スピコン、エルロン、エレベータ、引き込み脚の4Ch仕様 ③思いっきりディティールアップ の三案。 ①に関しては今まであまりラダーの必要性を感じる事はなくそれまで充分楽しめたのですが最近になってもう少しアクションが欲しいと思っておりました。 ②に関してはやはり滑走離陸っていいよな〜着陸時に脚を出すって雰囲気はなかなかカッコイイと思う。ただいつも飛行させている空き地には年のほとんどの期間で20〜30cmほどの草が生えているので使用できるのはごく限られた期間しかありません。 ③に関してはFSKの売り文句は「空飛ぶプラモデル」いつもその雰囲気や外観には大変満足しております。キットのままで充分です。でもな〜外観に対して中のコックピットなんかが甘いような・・・まぁ、飛んでなんぼだからそこであまり重量がかさむのはメーカーとしてはってとこかな。ココはひとつ実験をかねて重くなるのを承知でできるかぎりコックピットを中心にディティールアップをやろう。 以上の事から①案と③案。スピコン、エルロン、エレベータ、ラダーの4Ch仕様それとディティール追加。パワープラントはAXI2212/26、重量はどんなもんかな〜? とにかくやってみないとわかりませんが何とか全備重量500g未満になるよう製作に励んでみたいと思います。 |

|

|

|

|

| キット概要 | |

|

|

| コンパクトな箱という事は結構すし詰め状態に近い状態・・・チェコのおばさんは慣れた手つきで箱詰めするんですかね? 私は一度取り出したら二度とフタが完全にしまるようには片付けられません。キット内容はスチレン製の胴体、主翼、尾翼。真空引きのコックピット、ディスプレイ用脚、パイロット。リンケージなど |

|

|

|

| 胴体は工場出荷時点ですでに左右が張り合わせてありリンケージチューブも設置済み! 中はスカスカでこの時点ではとっても華奢な感じです。メカ積みと補強を兼ねてかスチレンボードが一枚主翼上あたりにあるだけ。でも、内装パーツなどを組み付けていけば充分に必要な強度が得られます。 |

|

|

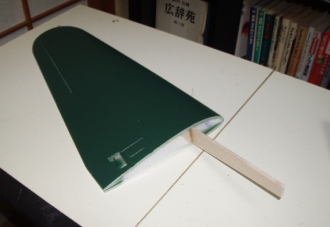

主翼は左右分割でスパーが通っているだけでリブはありません。、カンザシを通して左右一体化させて使用します。これは尾翼もなんですが工場出荷時点でエルロンおよびエレベーターのヒンジが工作されています。ま、たまに抜けますが・・・ 主翼はリンケージロッドもすでに工作済み! |

|

青いパーツは真空引きのコックピットパーツです。これらを組み込んでいけば剛性が上がっていきます。必要充分なディティールだとは思いますが今回はあえて一部しか使用しません。 画像左上はディスプレイ用のタイヤ。右上は補修用の塗料までついてます。左下はギヤダウンユニット、今回もブラシレスを使用するので使用しません。コレが何個も家の中にたまってくる。 |

|

パイロット人形も真空引き。前面と後面を張り合わせて使います。どう見ても日本人には見えません・・・ 前のパイロットはコレにパテを盛り付けなんとか日本人風に努力してみました。 これら真空引きパーツはノリしろがないので接着面は点でしかありません。ある程度粘度のある接着剤でないと無理!それでさえとても面倒です。 |

|

水転写のデカールです。大きいぶん貼り付ける時は慎重にいかないとすぐに裂けてしまって涙します。機体番号や部隊、搭乗員のパーソナルマークも色々あれば嬉しいんだけどな〜 |

|

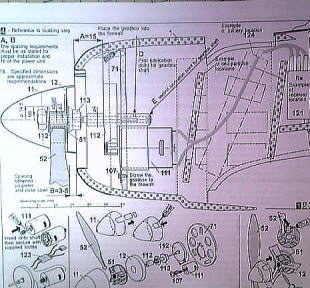

説明書は文字は英語で書かれております。がイラスト見ていけば何とかなります。パーツナンバーが書かれてはいますがどのパーツが何番か書いてないのでサッパリ・・・絵でみて判断です。さすがに今まで7機も作ってきたからもう見なくても製作できてしまう。 |

| キット紹介は以上ってとこですかね。まだ細かい部分もあるのですがそこら辺は作製過程で補足していきたいと思います。 | |

|

|

|

|

主翼製作 |

|

|

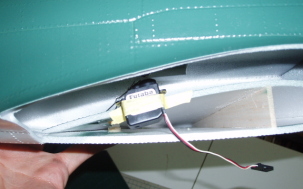

主翼の製作にあたってまず今回はコックピット周辺ディティールアップの重量増加とラダー装備によりサーボ一つ追加による重量増加のためキット指定のサーボ搭載位置ではかなり後ろ荷重になり、まともに飛行できないと考えられます。左画像は胴体に片方の主翼を取り付けサーボを標準搭載位置に仮止めしたものです。少しでも後ろは軽くしたいのでこの位置では問題ありです。搭載も斜めになってしまうので主翼中央にサーボベットをつけついでに水平搭載にしていきたいと思います。 |

|

まずはじめに主翼が分割されているうちにリンケージを固定しているバルサ部分にエポキシを追加して固定度を高めます。そのまま組んで飛行中何度かこの部分が外れてエルロンがフラフラ動く事が何度かありました。組み付けてしまったあとでは切開しなければならないので今のうちにやっておきます。 |

|

上画像に見えるリンケージロッドに黒いホーンを取り付けます。ピンバイスで2箇所穴をあけます。シャフトに瞬間をつけ差込みこの穴からも瞬間を流し込みます。そうすればばシャフトに塗って取り付けるだけよりも強度ははるかに上がります。ココの接着もしっかりしておかないと急にエルロンがフラつきます。実体験ありです。 |

|

カンザシの片方にエポキシを塗布し片翼をしっかり固定、固まったらもう片方を接着です。硬化時間の短いエポキシで行うと上半角やライン、ねじれを合わせているうちにどんどん固まってあせるので私の場合は30分硬化型でゆっくり。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

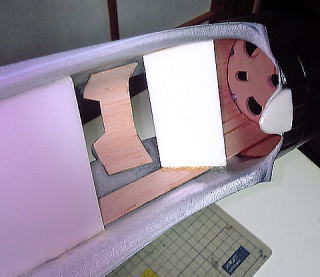

サーボの取り付け座の製作です。ベニヤのサーボ固定板はキットに標準で2枚入っています。3枚目は航空ベニヤから自作。 サーボの深さ分を5mmスチレンペーパーで3枚重ねて下部は主翼の内側にフィットするよう削ります。 主翼中央に取り付け座が収まるように切開して取り付け座を埋め込みます。取り付け座が固定したら上下左右に1mmバルサを挿入して瞬間で更に固定します。 |

|

|

|

| 胴体製作 | |

|

|

|

モーターの取り付け座となるバルクヘッドを取り付けます。が、機体本体に目安となるマーキングはまったくないので機体に対してどこら辺が適当な接着箇所なのかわかりません。まっすぐ設置するにも基準なし。偏って接着してしまう可能性もアリ。 位置に関しては説明書に原寸大の横断面図があるのでコレを目安にします。但しこの図面はSpeed300ブラシモーターにギアダウン装着が基本ですので使用するモーターによって前後の位置関係は調整しなければなりません。私の場合はモーターを仮付けしてモーターシャフトの方向によって取り付けの縦横まっすぐかを見ています。位置が決まれば瞬間を数滴たらし、硬化したところでモーターを外してあとはエポキシで周りをしっかりと固めます。 |

|

|

|

|

|

| 今回の機体は主翼の中央にサーボスペースを持ってくるので胴体と主翼をそのまま組み付けるとスチレンの板があってまったくサーボへのアクセスが不可能になってしまいます。そこで標準についているスチレンを一旦取り外してしまいます。 右がスチレンの板を取り外した状態です。カッターである程度切り落とし残りは丁寧に引き剥がします。意外にキレイに取れました。 |

|

|

今回も胴体着陸仕様なので機首部分と胴体側面に1mmバルサで補強を行いました。とくに機首部分は胴着でよくあたるしバッテリーの下部を受け持つのでしっかりやります。 |

|

先ほど外したスチレンの板と同じ形状に新たに切りだしてコックピット後半部になるよう取り付けます。剛性確保と搭乗員のシート取り付け座となります。 |

|

コックピット前方にもスチレン追加。前方の剛性確保とバッテリーホルダーを兼ねています。 |

|

|

|

| 尾翼製作 | |

|

|

|

尾翼部分は本体部分に垂直尾翼安定板が整形されており方向舵および胴体尾部は別パーツとなっております。標準ではこのまま胴体に尾部を接着しラダー可動せずの3Ch仕様です。水平尾翼は左右一体になっておりキット標準でヒンジ加工がなされています。 今回はラダーも動くようにするので胴体尾部と方向舵を慎重に切り外します。 |

|

|

|

|

|

|

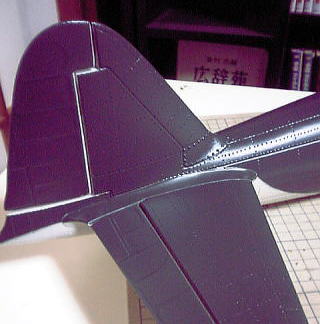

水平尾翼は胴体にある切れ込みにまっすぐ挿入し位置が決まったら瞬間で数箇所固定します。硬化して位置ズレをおこさなくしてからエポキシでしっかり固定。 垂直尾翼はキット標準で取り付けるにはそのままで良いのですがラダーとして機能させるには剛性不足ですしこのままだとヒンジを取り付ける箇所もないので3mmバルサを削って挿入しました。ヒンジはOKのイージーヒンジSを使用しました。安定板および方向舵のバルサ部分にカッターでスジを彫り挿入、位置が決まったところでヒンジ付け根に瞬間をポタリです。 |

|

|

|

|

|

| 画像がやや前後してますが水平尾翼のフィレットの取り付けです。フィレットは真空引きパーツでハサミでおおまかに切り出してからカッターで丁寧に形を整えます・・・・がまず真空引きパーツからの切り出しの目安となるモールドが甘いので間違ったところをカットする恐れアリ! またモールドのまま切り出したとしても胴体に合わせてみると収まりが悪かったり水平尾翼の方向舵に干渉したりします。接着する前に現物合わせでちょっと削る必要があります。 接着に関してはある程度粘度があるエポキシの方が作業がはかどりますね。 |

|

|

|

| さて、真空引きパーツの中に不思議な部品が? これは零戦に限らず三菱製戦闘機共通のラインである機体後端が一点に収束しているのを再現するためのパーツです。丸い成型部分中央のピンと飛び出している部分をしようするわけです。左画像の後端、白くとんがった部分がパーツを取り付けた状態です。なぜにチェコのメーカーがココまで細かく再現にこだわってくれるんだろう? 日本のメーカーにもしっかりマネしてほしいものです! | |

|

|

|