| FLYING STYRO KIT 零式艦上戦闘機五二型 61210號 作製記 二 |

|

|

|

|

| 操縦席関係製作 | |

| 搭乗員 | |

|

搭乗員と九八式射爆照準機はいきなりできています・・・製作中の画像メモリをロストしてしまいまして申し訳ありませんm( _ _ )m 搭乗員の方はトイザラスで900円ほどで売っていたスーパーマンのフィギュアから頭と腕をもいで使用。キット付属のパイロットパーツを胴体だけにして頭と腕を接着。頭は和風テイストにするため割れた顎を削って浅くし、シャープな頬は軽量パテでもうちょっとエラにボリュームをつけました。意識としてリアルな日本人の顔と言うよりやや日本人形の顔を目指して成型。飛行帽、ゴーグルも軽量パテで成型しゴーグルのレンズはタバコの箱のフィルムを貼り付けてあります。 脚と救命胴衣はスチレンを成型。操縦桿は竹ひご。 完成したものをTOSが見て「日本人にしてはガタイが良すぎる」とのご指摘! まぁ、元が外国人だしその中でも更に筋肉質なスーパーマンですから・・・ ちなみに体重を量ってみると25g・・・飾り物にしてこの重量はさすがにマズイか・・・。 と言うことで軽量化を兼ねて腕が太すぎるのを削って修正、腕の内部や胴体内部も強度ギリギリにまでぜい肉を省きました。これでなんとか10gに! 射爆照準機はスチレンのブロックにキットについていたプラ板をカットして接着。ガラスはスーパーマンの透明パッケージがちょうど良かったのでカットして使用。照準はヒシチューブをスライスしてクロスに貼りあわせたプラ板をあわせて接着。ちなみに右画像の上部膨らみがキットの照準機です。 この二つにしろコックピットで製作していくもの全てが墜落、ハ−ドランディングしようものなら一発でバラバラになってしまいそうです。 |

|

|

|

| 九八式射爆照準機 | |

|

キットのパーツは照準機部分とカウルが一体成型 |

|

|

|

| コクピット計器パネル | |

|

|

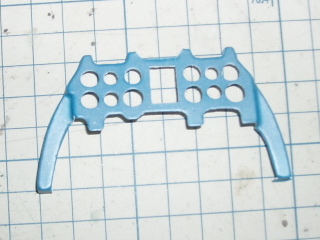

| 左画像がコックピットパネルのパーツです。本来は上部計器、下部補記類と一体なのですがパネル面だけを切り出しで計器部分を丁寧になるべく真円になるよう穴を開けます。 |

|

|

|

| 計器のイラストをプリントアウトしてパネル裏面に当て、水性ノリで接着。更にそこに5mmスチレンをあてて接着します。 |

|

|

表に戻してみるとこのような感じになります。今回ディティールを上げるためにいくつか参考書籍で調べ勉強してみたのですが、過去の資料の少なさや復元の難しさ、レストアでの解釈のためなのか各書籍によって計器の配置や補記類の配置、詳細がバラバラ・・・どれが正しいのか見当つかない部分があります。 まぁ、雰囲気さえそれらしく上がればよいので・・・と納得して作業を進めます。ま、これで充分だと思うよ〜 |

|

|

|

| 九七式七.七粍機銃 | |

|

|

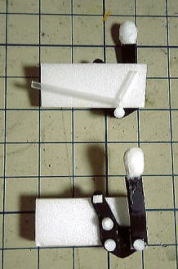

| キット標準は真空引きの成型です。機銃と装填レバーとも裏はスカスカのからっぽ。機銃本体にレバーを接着するだけです。外側から見える部分がカラでカッコワルイので以前の機体までスチレンを積めてそれらしくしてましたが今回もわかる範囲で作ってみます。 |

|

|

スチレンとプラ板でわかる範囲でそれらしき成型、とくに機銃の外側は資料からの推察でとりあえずな成型です。 |

|

|

|

| コクピット側壁 | |

|

|

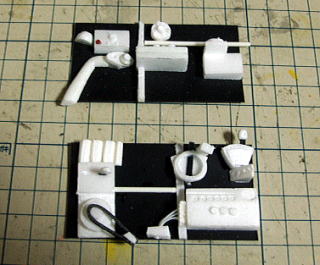

| キット付属のプラ板をコックピット側壁に合うサイズにカットしてから5mmスチレンを切り出してカットしたり削ったりと各種補器類を成型しプラ板に貼り付けたものです。塗装した後にまだ寂しい感じがしたのでフレーム骨組みと補器類を更に追加。右が付け足した際の画像です。 |

|

|

|

| 操縦席パーツ完成。操縦席は何度か使いまわしできるだろうから今回はできる限り凝ってみた。あまり考えたくはないのですが次があったなら移植します。これ全部で5gほどになりました。 |

|

|

|

| 操縦席を取り付けるとサーボへのアクセスが非常に厳しくなるので裏面にマジックテープを貼り着脱できるようにしてあります。 |

|

|

|

|

| コクピット後部 | |

|

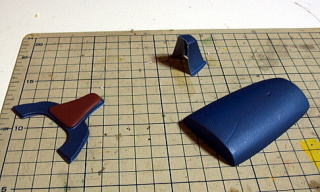

コックピット後部のパーツはこの三点です。真空引きでペラペラなので内面にエポキシをやや多めに盛り付けて接着します。モールドどおりにカットしても必ずスキマができるので現物合わせが必要、それでも尚スキマはできるので紙粘土をスキマに埋めて乾燥させてからサンディングします。 |

|

後部がさびしく感じたのでクルシー帰投方位測定器のループアンテナを追加。 飛行に関係のない装備でどんどん重量が増加しております。 |

|

|

|

| 発動機関係製作 | |

| 栄二一型エンジン風 モーター取り付け | |

|

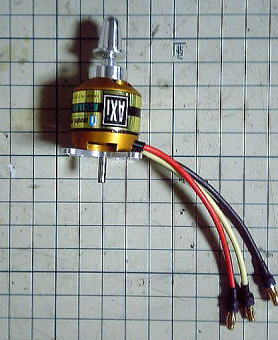

電動機はモーターで動いてますのでエンジンなんてあるはずないのですが・・・ 調子にのってコックピットをゴテゴテとデコレートした事やラダー用サーボの追加もありまして、この時点で一度胴体と主翼を仮組みしモータやバッテリーを装着してみたら重心がやや後ろ気味に! てっとり早く調べるため10円玉をエンジンカウルの中に追加してみると2枚入るとちょうどいい。約8gかな! 以前の機体のために製作したスチレン製ダミーエンジンは約3g。ちょっとウェイトが足りません。今回もスチレンでと思いましたがやや考える事にしました。 さて今回の機体も動力はmodel motorsのAXI 2212/26を使用します。 |

|

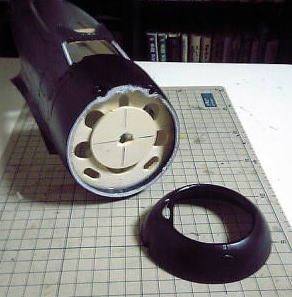

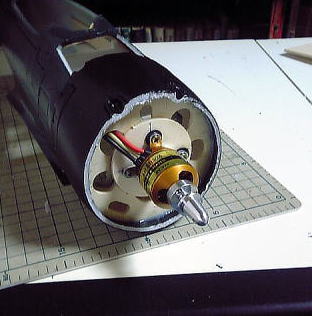

ダミーエンジンを装着するにはカウルがジャマになるのでモールドにそってカッターでサクサクと切り取ります。 キットの防火壁はブラシモーターにギアダウン装着が前提のためそのままだとペラとカウルのクリアランスが合いません。 そのため防火壁にAXIを装着するため円形のベニヤが接着してあります。 |

|

防火壁は胴体に対してまっすぐ取り付けてありますのでダウンおよびサイドのスラストはモーターをネジ止めする際に上と右に1mmのワッシャーをかませてあります。 |

|

|

|

| さて、ダミーエンジンの製作・・・ 「スチレンだけでは軽すぎる。とりあえずスチレンで製作して見えない裏に20円を貼り付けようかな〜」と思っていたのですが、以前、仕事中にスプリングを眺めていてエンジンのシリンダーに似ているな〜と思っていた事を思い出しました。適当な太さの針金をスチレンで作ったベースに巻いていけばそれらしく見えるかな? とは言え普段の生活であまり針金のお世話になる事はないのでとりあえずグルグルと部屋の中を見回す・・・「お!使えそうなものがあった。」見つけたのは0.6mmのハンダです。これならやわらかいからスチレンにも簡単に巻ける。とにかく巻いてみて瞬間で接着、これを7個作りました。ためしに7個の重量を量ってみると12gに・・・ちょっと重い。 なので巻いてあった裏面の分はニッパでカットして表だけ残しました。 |

|

|

シリンダーサイズにカットしたスチレンに0.6mmのハンダを10周グルグル巻きます。 巻いた後は瞬間で接着。これが7個で12gとなってます。ちょっと重いから裏面はニッパでチョキチョキ落とします。 |

|

円形にカットしたプラ板に製作したシリンダーを並べて瞬間で接着。これで重量は約8gあたりをさしていました。 これでちょうどくらいかな? スチレンの白く見えている部分をタミヤのフラットアルミで塗装して組み付けてみました。まぁ、雰囲気としてはこんなもんだとは思うんだけどな〜。 |

|

モータを干渉しないようにセットしてからエンジンカウル前部を接着! なんとなくエンジンに見えない事もないではないか!と日本人らしい物言いをしてみる。 ココまでのデコレーションは私の思いのままに突き進んで行っています。ホント重量がかさんできました。 他のサイトの製作って大したもんだと思う。もっと色々細かいところを見せているしね。それに比べて私のは・・・ ま、他ではあまりやってないみたいだしこんな道もたまにはいいのか? 余計な事をしていると笑ってやって下さい。 |

|

|

|

|

|