| FLYING STYRO KIT 零式艦上戦闘機五二型 61210號 作製記 三 |

|

|

|

|

| 機器搭載製作 | |

| 機器を搭載している際の画像はかなりロストしてしまってます。とにかく残っている範囲で紹介していきます。画像では主翼がすでに接着されてしまっていますが、実際は装着前に機器を搭載しました。主翼を接着してしまうとかなり狭い間に指を突っ込んで作業をしなければいけなくて、そうこうしているうちにスタイロ素材に無理がかかってシワが入ったりへこんだり、最悪裂けます。主翼を接着する前にココぞともう手を入れなくても良い覚悟を決めて機器を搭載しています。 | |

|

受信機は主翼を接着してしまったらまったくアクセス不能な位置にあります。上から見てバッテリ搭載ベッドのスチレンがありますがその裏に両面テープで固定してあります。何かトラブルで、もし受信機に用があれば切開手術が必要な状態にしてしまいました。日本製品の信頼性に期待をして、あとサーボのコネクタ接続は間違えや抜けのないよう組みつける際はしっかり確認。 |

|

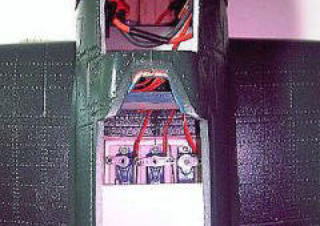

コックピットから見た絵です。 メーターパネル取り付け台のさらに前方にバッテリー受けがありその裏面。 |

|

右画像が設置されている状態です。操縦席下のスキマから何とか撮影。両面テープでしっかり取り付けたのでまず外せない、頑張れば胴体にかなりシワが入るでしょうね〜・・・ |

|

アンプは今回もJETのADVANCE 18 プラスを使用します。この機首の中にバッテリーと共に搭載しています。メカ積みは重心の関係上とにかく前へ前へと持っていきます。アンプの重量程度でも今回は余計な飾りつけがある分かなり大切と思ってます。 |

|

サーボは主翼の接着前にに取り付けた状態にしておきます。右からエレベーター、エルロン、ラダーの順番。主翼接着前にくどいように受信機への接続、テスト動作を確認。 |

|

|

|

|

主翼組み付け |

|

| 今まで数機FSK零戦を製作してきて一番スタイロにシワ発生率が高いのがこの作業です。キットは主翼と胴体は接着するようになっています。機器へのアクセスを考えたら主翼脱着にしようかとも思ったのですが取り付け部分を加工すればさらに重量が増えてしまう・・・というわけで今回も主翼は接着することにしました。我ながら本末転倒な気も少しはしています。 主翼の取り付けは機首下部に吸気口を取り付けるためのでっぱりがありココのくぼみに主翼前縁を挿入し後ろをはめるようにするのですが、この距離がちょっときつめ! 力を入れてグイグイするといたる所にシワ発生! |

|

|

主翼が納まる部分はスキマができるのを気にしてなのか少しキツイ。 接着剤を塗布する前に一度仮組みしてあまりにキツイ場合は主翼後縁を少し削ります。この時、正面から見て主翼左右で高さに違いが出てないかも見ておきます。接着は30分硬化のエポキシでやります。以前5分硬化型を使用して位置決めに苦労している間にどんどん硬化していき往生しました。 |

|

これが後で吸気口を接着するためのでっぱり。ココに主翼前縁を差し込みます。 |

|

主翼後縁が納まる箇所です。ココはプラスチックでフィレットが成型されており胴体より1mmほど前に出ているので接着の際は非常にジャマをされます。私の場合はフィレットを少しむしって広げた状態にして接着しています。 |

|

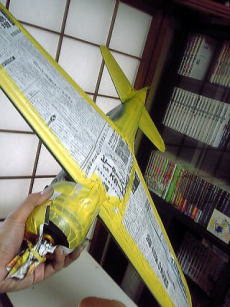

主翼を接着するとだいぶ飛行機らしさが出てくるね!裏からみた画像はないのですがしっかりマスキングテープで固定してあります。くれぐれもねじれや傾きがないよう慎重に。 |

|

|

|

| 風防製作 | |

|

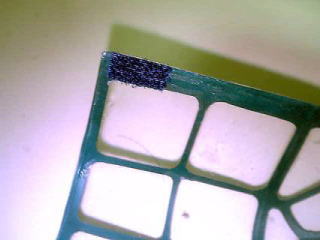

キャノピーは窓枠を切り抜いた後、ガラスに相当するクリアーのパーツにかぶせるという凝った作りがなされています。ですが・・・これが非常にメンドクセーと思う。 窓枠の一つ一つをカッターで丁寧に切り抜くのですが数枚窓枠を開けていくとフニャフニャとやわらかくなって固定しづらく零戦は窓枠が細いこともあって力あまって窓枠をスパ〜〜〜っと切り飛ばしそうになってしまいます。 ある程度大まかに窓を開けてからリューターで削ったほうがいいんだろうな〜・・・でも家にそんな便利な物ないから・・・子供の頃によく親に言われた「他所は他所、家は家」を思い出す。 仕方ないので私の場合は新鮮なカッターの刃を使用して慎重に切り取ってからサンドペーパーで整えてます。 |

|

正面窓枠を開ける際がとくに緊張。固定もしづらくいっそう手がすべりそうに・・・ |

|

窓枠とガラス面を合体〜! この後塗装があるのでまだ接着はしていません。 それにしても零戦は窓枠が細いな〜。防弾より視界優先。 まぁ、弾に当たるような腕前が問題なのです! 避ければすむ話といったところかな? 実際、96艦戦から零戦になった時に開放型の方が視界を妨げなくて良い!と不満をもらす搭乗員もいたそうですから。 |

|

|

|

| 機体塗装 | |

|

使用する塗料は機体上面はタミヤのスプレーAS-21暗緑色2、下面をAS-2明灰白色で行い。味方識別帯やフラップ踏みつけ注意線等はタミヤのアクリル塗料、スミ入れやウェザリングはタミヤのエナメル塗料で行っていきます。 |

|

キャノピーは割り箸に固定して塗装。このあとにスミ入れとウェザリングを施し仕上げにTOPコートを吹きかけてからガラス面を瞬間で接着します。 |

|

下面の明灰白色を塗装する時はマスキングはとくに気にせずやってしまいます。上面の暗緑色が下面に入ると修正はやっかいなのでこの時はしっかりマスキング! エンジンカウルや排気管など色の濃い部分はあとで塗装でして何とでもなるのでとりあえずってくらいにしてあります。 |

|

上面および下面の塗装が終了したらエンジンカウルだけはキット付属の塗料で識別帯、注意線などをアクリル塗料で描きます。だいぶ雰囲気出てきましたね。でもまだ魂が入っていないか! ちなみに塗装時にキャノピーを装着しているのは以前の機体のキャノピーをマスキングカバーにしているからです。今まで何機も作ってきましたから余ってしまって・・・。実際はココもテープでマスキングが本当だと思います。 |

|

|

|

スミ入れ画像もロストしてしまったのですが・・・ エナメルのセミグロスブラックを溶剤で7倍くらいに薄めてラインに合わせて筆で描きます。乾燥したら溶剤を含ませたティッシュで力加減を考えながらふき取っていきます。 さてなんちゃってウェザリングです。機体の塗装ハゲ!これはイメージで多分こうなんだろうとしかわかりません。 なのでエナメル塗料のクロームシルバーを筆に取り、思いっきり適当な箇所に塗りたくります。これも乾燥してから溶剤ふ含んだティッシュでゴシゴシ。画像はティッシュでふき取る前なのですがかなり台無しの状態。ふき取った後でも台無しと見る方もいらっしゃいます。そう感じた場合、笑ってすまして下さい。 |

|

味方識別帯と注意線。ノルナの赤い文字はPCで作成してプリンターで出力したものを貼ったものです。 |

|

部隊ナンバーです。キットには3 653-155と言うナンバーしか入っておりません。それに日本海軍にしては文字の形がややオシャレな気がして・・・。 653はマリアナ沖海戦での小沢艦隊の頃かな? 122は1月22日という日にちょっと思う事がありまして・・・ ま、12月2日とも解釈できますが・・・ 上の1は空母瑞鶴所属と資料にありました。 |

|

これもいきなりデカールを貼り終えた画像です。重ねがさねすみません。 デカールはけっこう大きいので慌てて作業をするとアッサリ破れてしまいます。私の場合はまずほとんど余白がないようにカットしてから、ぬるま湯に30秒ほどつけて取り出し台紙からすべるようになるまで待ちます。 その間に貼り付ける箇所にハケで水分を塗っておきます。 台紙がはがれるようになったらそのまま貼り付け箇所にもっていき位置を決めたら台紙をずらしていきます。 貼り付けた後はティッシュで余分な水分を取ってからパネルラインになじむようティッシュで上からトントンと軽く叩きます。あまり強くするとモールドのリベットで穴があくので注意です。 ようやく機体に日の丸が! コレで魂が入った気がします。 |

|

|

|

|

|

| プロペラ製作 | |

|

|

| プロペラは丸い受け台に各ブレードを差し込んでつくります。ブレードを組み付けてからだと塗装がしんどいのであらかじめ塗装を施しておきます。ブレードの根元に成型時のバリが残っている場合があるので取り除き瞬間を一適垂らして接着。そのままはめ込むだけでも充分だとも思うのですが肝心な箇所なのでやっておきます。 スピンナーはTOSと私はよく卵の殻と呼んでおります。ペラペラ真空引きパーツでブレードの箇所を切り取って接着。 飛行させてよく潰れるから予備があった方がいいですね。 もし飛びを優先するならキット標準よりAPCのペラ等の方が良いようですがスケール機はやはりスケールライクでないと! これで不満が出るほど飛びが悪いわけではないしね。 |

|

|

|

|

| 操縦席組み付け | |

|

正面、計器パネル 照準機の方はボンネットにあたる箇所に両面で接着してありますので計器パネルを外してもコレは残ります。 |

|

|

右側面 |

操縦席はサーボへアクセスするために取り外しができます。装着する場合は順番がありまして最初に正面計器パネル次が左側面、右側面の順です。取り外しは逆順で! 何度かやってみてこの順番が一番無理がなくて良いようです。 はがす際には力を入れてもいいように固定のマジックテープは小さくカットしてあります。 操縦席が収まってから搭乗員をヨッコラショとばかりに乗せます。正直、搭乗員が入らなくなるのではないか?と心配しておりましたが無事に成功しました。 実機どおりかなり狭いです。 |

左側面 |

|

|

|

|

| 風防組み付け | |

胴体側 |

キャノピーはマジックテープで固定です。そのまま貼るとキャノピーを取り付けた際、下方が膨らむので胴体側は裏にプラ板を貼り付けてからスタイロ2mmほど削ってくぼませてマジックテープの厚みを吸収させます。 |

風防側 |

キャノピーを取り付けるとこのようになります |

|

|

|