|

FLYING STYRO KIT |

|

|

|

|

|

主翼作製22007/11/21 |

|

|

前回,、主翼製作一段落・・・と思っていましたがしばらくして思い出しました。 Bf109Gの場合は主翼上面にサーボがこんなに飛び出していると、搭乗員を乗せるための高さが足りず上半身のみになってしまいます。 なので改修する事にしました。 |

|

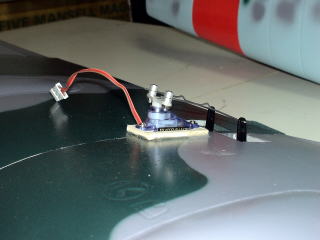

接着してあったサーボをマウントごと切り出します。 |

|

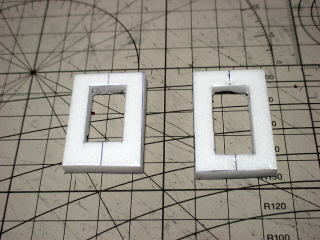

スチレンでサーボの高さ分だけ枠を作製します。 |

|

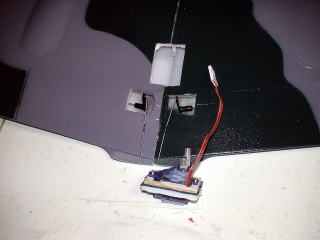

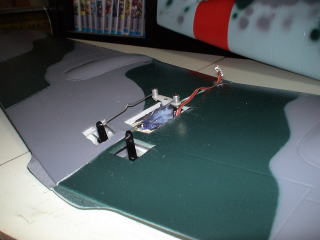

上記で作製したスチレンを積んでから接着ブロック状とします。 その上からサーボを差し込んでマウントを接着。 |

|

サーボを切り出した位置にそのまま接着しました。 とにかく一番低い位置に搭載できました。 |

|

|

|

| 防火壁取り付け | |

|

今回のパワーソースはModel motors社 AXI2212/20 GoldLineです。 初号機と同じスペックですがTOSのお下がりは現在は疾風に搭載されておりますので新規に購入しました。 AXI2212/26にしようかと迷いましたが初号機と同じスペックにして手投げや操縦に関して私自身が多少は技量が上がったのか?試したく思います。 |

|

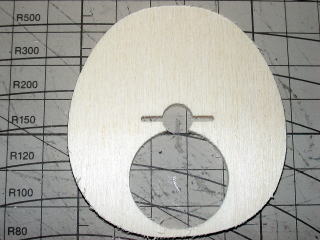

防火壁はギヤダウンユニット搭載のために頭に矢が刺さったような雪ダルマ型の穴が加工されております。 以前は使用しないギアダウンユニットがキット購入のたび家に溜まりましたが現在はギアダウンユニットは付属していないようです。 |

|

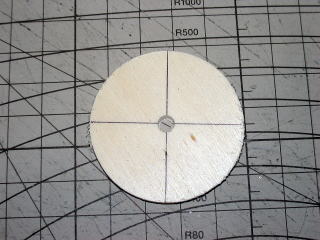

ブラシレスモーターを搭載するためのベニヤです。 このマウントを防火壁と接着して使用します。 AXIをバックマウントで取り付けるためシャフトを通す穴を中心にあけました。 |

|

裏から見た状態ですが防火壁にブラシレス用マウントをエポで接着。 防火壁の雪ダルマの頭にあたる部分がギヤダウンユニットのシャフト軸なのでココに中心を合わせます。 |

|

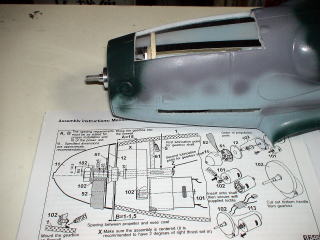

機体への防火壁取り付け準備としてモーターを仮付けしました。 |

|

さて、これから防火壁取り付けなのですが・・・どうやろうか考え中〜。 上から見ても・・・。 |

|

下から見ても手が入らない・・・。 |

|

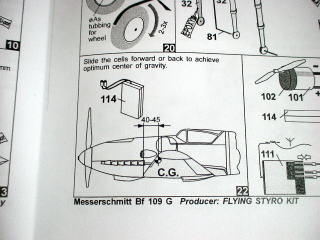

機首にはバッテリーを搭載しなければならないので同時にその点についても考慮してみる事に。 説明書ではこの位置に搭載・・・と言うニュアンスが書かれております。 |

|

とりあえず・・・搭載してみた。 ボンネットと操縦席の取り付け部分からは搭載できません。 やはりボンネットを切開しないと無理だな。 |

|

初号機の時はコブから機銃口の前あたりまで大きくカットしていました。 その結果、機首の剛性を持たせるためバルサ棒やパッチを至る所に接着したので開口部が大きいわりにはバッテリー搭載箇所が狭くなおかつ機首が重くなっていました。 |

|

今回は機銃口から機首前方にかけてのモールドに沿って切開する事にしました。 |

|

新鮮なカッターの刃で慎重に切り出し。 |

|

機首についている蓋にモーターが通せる分だけ穴を大きくしました。 |

|

開口した箇所と機首からコックピット後端にかけてにカーボンロービング。 操縦席までとしたのは今までの経験上、尾部まで補強しても折れる時はあっけなく折れてしまうからです。もし折れた際、補強があるとかえって座屈や粉砕があり修復が難しい。 FSKの機体は後部が壊れるときはキレイに折損し多くの場合そのまま瞬間で接着したら元通りになっています。あくまで私の経験上の話です。 |

|

さて、いよいよ防火壁の取り付け。機体内部からモーターごと挿入し頭が出てきたらつまんで位置合わせをします。 |

|

説明書に原寸大の図面がありますので合わせていきます。 ダウンやサイドのスラストは後でワッシャーをかませるので今はまっすぐ取り付け。 |

|

位置が決まったら瞬間を点付けして仮接着。 |

|

瞬間接着材で仮固定ができたら一旦モーターを外して前と後からエポキシでしっかり接着しておきます。 |

|

|

|

| 排気管作製 | |

|

排気管になる真空引きパーツです。 茶色が排気管で黒いのは右側にのみ存在する排気管カバーです。 |

|

切り出して右側にはカバーを装着しました。 ケガキにそって切り出すと取り付けた際、妙に飛び出したようになるので現物合わせで下部を切り取ってあります。 |

|

取り付け箇所はすでに穴が加工されているのですが差し込みに対して狭く、後で排気管内部の空洞を利用するので加工されている穴を少し削って大きくしてから排気管を差し込み瞬間で接着。 |

|

|

|

| 尾翼作製 | |

|

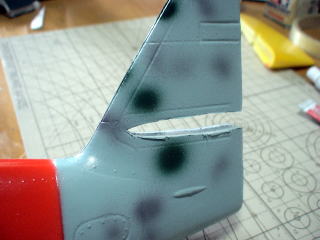

尾翼のパーツです。 |

|

垂直尾翼は折損防止のため上部と下部が繋がっています。 |

|

繋がっている部分を切り取りました。上部と下部の繋がりがわずかなためちょっと無理をかけると折れてしまいそうです。 |

|

水平尾翼にエレベータホーンを取り付け。水平尾翼にはいかにもココにホーンを!というクボミがありますのでエポでしっかり接着・・・したのですが・・・。 |

|

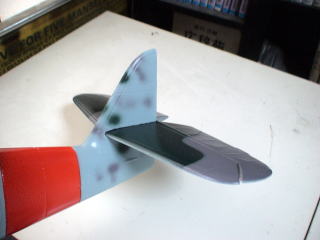

水平尾翼を胴体に取り付け。この際、切かきが狭いと垂直尾翼のつながっている部分が折れてしまいます。実際パキっと音がして半分折れてしまいました・・・。 水平尾翼に合わせて切かきを削ってから再度差し込んでエポで接着。 |

|

上面及び後方から傾きやズレがないかしっかり確認。 この作業、毎度のこと自分の精度が正しいのか不安・・・。 |

|

なぜかエレベータホーンが左右に・・・。これは左右それぞれにリンケージがつくわけではなく後でリンケージが右側に出る事に気づいたからです。 水平尾翼にあったクボミはいったい何だったの? 仕方がない。先に接着したホーンはしっかり接着したので外れずやむなくカット。右側に新たにホーンを付けなおしました。 |

|

|

|