|

第二次雷電作製計画 五

|

|

|

弐号機作製 作製工程は壱号機と同じなので変更点をピックアップします

|

| 主翼2008/10/05 |

|

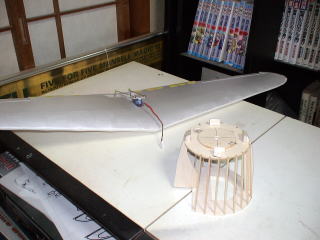

壱号機では一本ものだったスパーは二分割で中央で繋げる事にしました。

一本ものは全体に精度を出すのが難しかったので・・・。 |

|

スパーを中央で接着しサーボベイ後方にも横渡しの小骨を追加しました。 |

|

バルサから削り出しだったエルロンは弐号機ではバルサの骨組みに1mmスチレンを両面貼りにしました。

どうも木目調の質感そのままってのはね〜。結局見た目からです・・・。 |

|

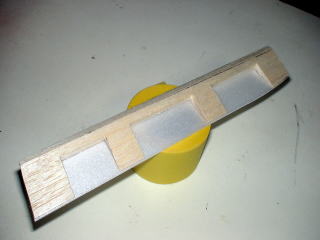

上が弐号機のエルロン、下が壱号機のエルロンです。

壱号機の各舵緩慢を踏まえてFSKとアルファを参考に舵面積をアップしました。 |

|

弐号機用主翼完成。今回は両面とも1mmスチレンで覆ってあります。 |

|

| 胴体2008/10/10 |

|

胴体骨組みは縦通材倍増!

スチレンを貼った際に縦通材が少ないとRが角ばってしまいハリボテ感が強調されるのでもう少し滑らかになれば!と思ったのが正直なところですね。

結局、見た目かよ!っとつっこまれてもやむをえません。 |

|

胴体に1mmバルサで内張り。

これは壱号機も同じなのですが縦通材が多い分しっかりRになってくれました。

壱号機は接着した後も弱かったので心配していましたが、結局hそれ以前の問題でしたね。 |

|

| 尾翼作製2008/10/10 |

|

尾翼も主翼同様、バルサの骨組みにスチレンを両面貼り。

舵面積もアップしてあります。 |

|

垂直尾翼と水平尾翼は分割式に改めました。

結局この方がシンプルに組めますね。 |

|

設置箇所の切かきにしっかりと水平尾翼を合わせて接着します。 |

|

水平尾翼が接着し終えたら垂直尾翼を接着。

壱号機では垂直および水平尾翼の位相を同時に合わせるのは大変でした。 |

|

| 操縦席2008/10/11 |

|

操縦席後方は組んでしまうと手が入れられなくなります。

もしも今後アップデートができたなら!・・・と希望を込めてちょっとデコレートしました。

上部支柱のアンテナが通る箇所をカットしてあります。 |

|

支柱に形状を合わせたバルサを接着しさらに表面にスチレンを貼りました。 |

|

収縮チューブを適度にカットしたものに余分なリンケージパイプを接着しコシをもたせてあります。

コレ、アンテナってことでね! |

|

スチレンと2mm角柱で箱を作ってみました・・・無線機のつもり・・・目を細くしてみたらそう見えなくもないかと・・・。 |

|

無線機を接着しアンテナを通してみました。

雰囲気的にわかれば今は良いってことで! |

|

| 機首まわり2008/10/17 |

|

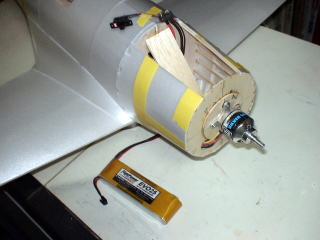

縦通材の倍増により重心があいません!

まぁ、そりゃそうだ!・・・後部が長い分が後が重くなるよね〜。

さて、この時点までに一つ考えていた事がありまして・・・今までの1200mAのバッテリーでは最近は4分のFLTで息も絶え絶えです。

AXI2212/20を使っていくのならもう少し容量に余裕が必要では!と思いましてこれからは1500mAで行こう!と思った所存です。

バッテリーの重量増で重心が釣り合うのではと思った時点で縦通材を倍増したのです・・・が・・・まだそれでも合わない。 |

|

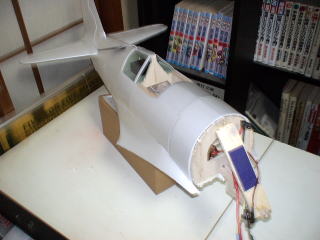

ウェイトを積んで釣り合いと思いましたがどうせ余分なものを積むくらいなら今回もう少しディティール追加で何とかしてしまえ!と理由をつけて機首まわりにスチレン積層でボリュームアップをはかりました。

壱号機は妙にサッパリした顔?と言うか頭?してイマイチ雰囲気が足りなかったので丁度よかった。 |

|

機首にボリュームが増した分エンジンカウル真空引きパーツが合わなくなってしまいました。

この型を作るのは三日もかかったので今さらまた型を作るのはイヤ!

これにもスチレンを貼ってボリュームアップしてしまえ〜!となってこの有様です。 |

|

怪我の功名って表現があっているのかな?

とにかく雷電らしさが増して重心も理想位置になりました。 |

|

| 十四試局地戦闘機試製雷電(弐号機)工場出荷2008/10/18 |

|

試製雷電完成 弐号機!

全備526g・・・やっぱり重くなりましたね〜。ただ壱号機は翼面荷重の高さが問題だったわけではないですから・・・と自分を納得させます。 |

|

| 試験飛行2008/10/19 |

|

試験飛行において手投げは難しいものではありませんでしたが左に大きくとられたので上空へもって行きかなりトリム調整をしました。ピッチに関してはダウン3コマで合いました。

初号機のようなピッチの不安定もなく急な機動変化も起こらず飛行自体は安定できましたがある速度域で豪快な唸り音がします。

音が発生すると操縦安定性が落ちシビアな挙動にはなり何とか体勢を整えましたがそれからしばらくして巻き込み症状があらわれ制御できずに地面へ・・・

機首防火壁から第一隔壁の間と左主翼の破損となりました。

破損した機体を調べたところ右エルロンのヒンジ部が外れていたのでフラッター発生によりヒンジが外れ操縦困難になったのだと思いますが事故後の機体なのでいつ破損したのか?・・・今となっては想像するしかありません。 |

|

| 修理2008/10/24 |

|

主翼は片翼だけを作る事ができないので全て外しました。

機首も残った骨組みを切断してからヒビの入った第一隔壁をエポで接着し修復しました。 |

|

主翼を新たに作製しました。

機首は防火壁から第一隔壁の骨組みを作製し外皮は以前のものをそのまま流用します。 |

|

再生したパーツを接着した後、修理完了。

エポを使用しすぎたのか24g重量が増えて全備550gとなりました。 |

|

| 十四試局地戦闘機試製雷電改 ディティール追加2008/10/25 |

|

機銃部分のフェアリングと主翼下面の大小バルジとオイル冷却口を真空引きで作ってみました。 |

|

作ってしまうとどうしても放っておけず・・・だんだん作業を進めてしまいます。 |

|

試製雷電改の主翼20mm機銃は外側は短銃身の一号四型、内側は長銃身の二号四型だそうです。

同じ20mm機銃でも弾丸に互換性がないそうな・・・生産力の問題で新型の二号四型を充分な数量調達できなかったそうな・・・何もかもギリギリで間に合わせていたようですね。 |

|

雷電用に購入したリポ1500mA。

配線の先にショート防止のため収縮チューブがつけてあります。 |

|

う〜む、何となくピトー管の根元に使えそう! |

|

余分なリンケージチューブをさしてピトー管いっちょあがり。 |

|

本来、次の試験飛行が終わってからと思っていたのですが・・・できあがったら付けたくなったのでつけました。 |

|

いずれは必要になるもんだし排気管も・・・と思い手が止まりません。

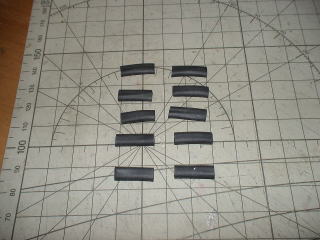

適度にカットした収縮チューブです。 |

|

2.3φのハンダを二本重ねたものを収縮チューブに通して電熱器で暖めています。

あまりあぶるとハンダとくっついてしまいます。 |

|

これもできあがったらつけたくなりました。

思いのまま行動しています・・・ここで眠くなったので就寝。

あのまま起きていたら下面のバルジとオイル冷却口も取り付けていたでしょうね〜。

とにかく、気持ち的にはさも試製雷電改になったような・・・。 |

|

| 十四試局地戦闘機試製雷電改(弐号機)試験飛行2回目2008/10/26 |

|

試験飛行二回目です。

今回はトリムバランスもよくわずかな修正ですみました。ある速度域からまたも豪快な音が聞こえます。音が聞こえると操縦安定性が落ち同時に速度が鈍るような感じがしました。

やはりエルロンのフラッターではないかとの事でエルロンにオモリをつけて2FLT目・・・まだ音がします。状況は変わらず・・・何が悪いのかわからなくなってきました。

エルロン以外の影響があるのかと思い原因になりそうな隙間を全てマスキングで隠しTOS工手により3FLT目。

相変わらず音がして「いったい何なんだか?」と思っていたところでTOSがエルロンが高速でバタついている事を発見、目の前をパスしてもらい私も確認する事ができました。やはりフラッターだったのね!とにかく問題箇所をしっかりと確認できたのは嬉しい事です。

着陸後にチェックをしてもらい「エルロンホーンの支持点が遠いのでは?」との事。次回FLTまでに改修を行います。 |

|

|