| MAS岺朳 嶰旽 嬊抧愴摤婡 棆揹擇堦宆 20503錴 嶌惢旛朰榐 堧 |

|

|

|

|

| 2020/06/31 嶌惢嶌嬈偐傜杮復偺曇廤傑偱帪娫偑宱偭偰傑偡偺偱摉帪傪巚偄弌偟側偑傜傑偲傔偰偄傑偡丅 偁傑傝嶲峫偵側傞帠傕偁傝傑偣傫偑巹帺恎傊偺旛朰榐偲偟偰巆偟偰偍偒傑偡丅 婎杮揑偵191147錴乮侾崋婡乯偲嶌惢岺掱偼摨堦側偺偱孞傝曉偟偵側傞梫慺偼戝暆偵妱垽偟偰偍傝傑偡丅丅 傑偨丄191147錴乮侾崋婡乯摨條偵怓乆側嶌嬈傪摨帪暲峴偱恑傔偰偄偨偺偱奺崁栚偵傛偭偰帪宯楍偑慜屻偟偰偄傞傕偺偑偁傝傑偡丅 |

|

|

|

|

| 専徹2019/11/25乣29 | |

| 帋尡旘峴偵偰巆擮側寢壥傪寎偊偨棆揹擇堦宆 191147錴丒丒丒丅 傕偟柍帠偵拝棨偟婣娨偲側偭偨偲偟偰傕旘峴拞偺忬懺傪巚偊偽偙傟偐傜愭丄怓乆偲峫椂偡傞帠懺偵側偭偨偱偟傚偆丅 巆奫傪夝懱偟側偑傜摉帪傪巚偄弌偟栤戣揰傪専徹偟偰偄偒傑偡丅 |

|

| 傑偢偼堦斣偵廳検夁懡丄偙偺僒僀僘偱梼柺壸廳106.73倗/倓噓偼廳夁偓傞丅旘傃偼偟傑偟偨偑崅搙偺堐帩偵偼偲偵偐偔懍搙偑昁梫偱敎戝側僄僱儖僊乕傪巊偄傑偟偨丅 拝棨岺掱傑偱峴偗傑偣傫偱偟偨偑婡懍傪棊偲偟偨帪偵偳偺傛偆忬懺側偭偰偄偨帠傗傜丠 偦偟偰墶揮惈擻偑埆偄帠丄愴摤婡摦偑偱偒側偄丅 捘棊帪偵庡梼偼傎傏柍彎偱偟偨偑旂擏側傕偺偱嵞愝寁偟怴偨偵嶌傜側偗傟偽僟儊偩偲巚偄傑偟偨丅 廳検偵娭偟偰偼僒僀僘偵懳偟偰儕僽傪庡偲偟偰崪慻傒偑柍懯偵懡偄丄曗嫮偑夁忚丄栘岺梡儃儞僪懡梡偑偁傝傑偡丅 |

|

| 擱椏愗傟偺堦場偲側偭偨庡媟奐暵丅 岺嶌惛搙偺娒偝偑娞怱側偲偙傠偱弌偰偟傑偄傑偟偨丅 摦嶌偡傞傕偺偼慡偰妋幚偱側偗傟偽側傝傑偣傫丅 嶌惢拞偵婥傪偮偗偰偄傑偟偨偑傑偩惛搙儗儀儖偑懌傝偰側偄傛偆偱偡丅 |

|

| 旜梼廃傝偼拝棨帪偺慜揮傪堄幆偟偰夁忚偵曗嫮偟偰偄傑偟偨丅 廳怱偐傜墦偄屄強傪廳偔偟偨偙偲偱晧偺僗僷僀儔儖偱偡丅 捘棊屻偼墦椂側偔攋嵱僥僗僩偑偱偒偨偺偱條乆側僨乕僞傪庢傝憐憸埲忋偵夁忚偲敾柧丅庤偱愜傠偆偲傕價僋偲傕偟傑偣傫偱偟偨丅 棆揹擇堦宆 191147錴偑偙偺寢壥偵廔傢傝惓捈擱偊偮偒徢岓孮偱偟偽傜偔庤偼摦偐側偄偲巚偭偰偄傑偟偨偑専徹偲斀徣傪孞傝曉偟偰偄傞撪偵師偺婡懱傪婲偙偦偆偲峫偊偑曄傢偭偰偄傑偟偨丅 偦傟偵攓庁偟偰偄傞晹壆偑偄偮傑偱傕巊偊傞傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅 偙偙偱娫傪抲偄偨傜傕偆嶌惢偱偒側偄偐傕丒丒丒慞偼媫偘両偱偡丅 |

|

|

|

|

| 恾柺廋惓 2019/12/01/乣12/20 | |

|

傑偢偼庡梼偱偡丅 寉検壔偺偨傔嵽幙曄峏丒儕僽嶍尭丅 梼柺壸廳寉尭偺偨傔庡梼傪曅梼20倣倣墑挿偟奼戝丅 墶揮惈擻岦忋偺偨傔傑偢偼曗彆梼偺奼戝丅 |

|

偙傟傑偨墶揮惈擻岦忋偺偨傔偱偡偑忋斀妏傪俈亱偐傜5.46亱偵曄峏丅 埨掕惈偑媇惖偵側傞偲巚偄傑偡偑尒崌偭偨暘偺愴摤婡摦偑偱偒側偄偲愴摤婡偱偼偁傝傑偣傫丅 偁偲丄桪愭弴埵偼屻曽偱偡偑懍搙岦忋偺偨傔嬻婥掞峈傪尭傜偡傋偔梼岤傪敄偔偟傑偡丅 |

|

師偼摲懱丅 廳怱埵抲偺揔惓壔傪恾傞偨傔憖廲惾屻曽偐傜旜摂傑偱傪20倣倣抁弅丅廳検寉尭偺偨傔崪慻傒偺嵽幙曄峏偲摲榞嶍尭丅 |

|

僼傽僂儔乕僼儔僢僾峔憿曄峏丅 191147錴偺嶌惢傕壚嫬偵擖偭偰偄偨帪婜偵巊偊偦偆側昳暔偑偁偭偨偺偱妋曐偟偰偍傝傑偟偨丅 偦傟傪棙梡偟婡擻偲妋幚惈偺傾僢僾両偆傑偔峴偗偽寉検壔偵側傞偐傕偟傟傑偣傫丅 |

|

|

|

| 嶌惢寁夋 | |

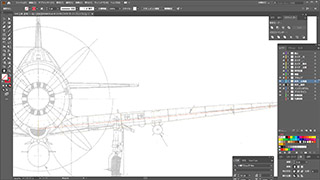

| 愭偺幐攕傪椘偵傕偆堦搙両 婎杮儀乕僗偼偱偒偰偄傞偺偱夵廋屄強傪擮摢偵愻楙偝偣側偑傜嶌惢偟偰偄偒偨偄偲巚偄傑偡丅 傗傝偨偄帠傪宍偵傑偲傔側偑傜栚昗偺婡懱廳検偼1,800倗偱偡丅 |

|

|

|

|

|

僼傽僂儔乕僼儔僢僾帋嶌 2019/12/21乣30 |

|

| 庡梼晹嵽偺愗傝弌偟丅 崱夞偁傜偐偨恾柺偑傑偲傑偭偰偄傞偺偱偦傫側偵嶌傝捈偟偼側偄偩傠偆偲巚偄慡偰愗傝弌偟傑偟偨丅 慜夞傎傏峲嬻儀僯儎偱偟偨偑崱夞偼俀/3傎偳僶儖僒偲側偭偰偍傝傑偡丅 峲嬻儀僯儎偼嫮搙傪昁梫偲偡傞僟僂僄儖偲庡媟偲僼儔僢僾廃傝偱偡丅 |

|

| 晹嵽偼慡偰愗傝弌偟傑偟偨偑偦傟偱傕婥偵側傞僼儔僢僾廃傝丅 傑偢偼庡梼偺壖慻忬懺偱帋嶌偲妋擣傪偟偰偄偒傑偡丅 |

|

| 峔憿偼191147錴傪摜廝偱偡偑僼儔僢僾儗乕儖偺僇乕儃儞偼俀倣倣岤偐傜侾倣倣岤偵曄峏丅 儗乕儖傪捠傞僺傾僲慄偼1.6冇偐傜1.2冇偵曄峏偟傑偟偨丅 |

|

| 191147錴偑姰惉嬤偔側偭偰偒偨帪偵巇帠忋偱昁梫側晹嵽傪僱僢僩偱扵偟偰偄偨帪偵嬼慠栚偵巭傑偭偨傕偺偱偡丅 Acyuonix PQ12 儕僯傾傾僋僠儏僄乕僞乕 儘儃僔儑僢僾偲偄偆偲偙傠偱庢傝埖偭偰偍傝傑偟偨丅 嵍偺夋憸傪僋儕僢僋偡傞偲僔儑僢僾偵峴偒傑偡丅 |

|

| 岺嬈戝妛偱傛偔偁傞儘儃僢僩僐儞僥僗僩側傫偐偱巊梡偝傟傞僷乕僣側傫偱偟傚偆偐丠 僾儘億偺憖嶌偱嵍偺晹暘偑怢弅偟傑偡丅 僐僱僋僞乕傕庴怣婡偵偦偺傑傑巋偟偰巊偊傑偡丅 |

|

| 傑偢偼僼儔僢僾偺儕儞働乕僕嶌惢丅 俀倣倣僺傾僲慄偵僟僀僗偱僱僕壛岺偟偰偄偒傑偡丅 |

|

| 埵抲娭學偑晄柧側偨傔恾柺偵崌傢偣偰傾僋僠儏僄乕僞乕偵僺傾僲慄傪捠偟嬋偘壛岺傪偟偰偐傜僟僀僗偺壛岺傪峴偭偰偍傝傑偟偨丅 | |

| 僱僕壛岺偺屄強偵傾僕儍僗僞乕傪庢傝晅偗傑偟偨丅 | |

| 恾柺偵崌傢偣偰埵抲娭學傪妋擣丅 僼儔僢僾梡偺儕僽傪埵抲寛傔愙拝偟偰偄偒傑偡丅 |

|

| 婡峔埲奜偺僼儔僢僾偺惢朄帺懱偼慜夞偲摨條偱偡丅 僼儔僢僾偺僷乕僣傪慻傒崌傢偣傑偟偨丅 |

|

| 怢弅偟偨夋憸傗摦夋傪嶣偭偨偼偢側偺偱偡偑偳偙偵傕尒摉偨傜偢丒丒丒偍尒偣偱偒側偔偰偲偰傕巆擮偵巚偄傑偡丅丅 僺傾僲慄傪捠偟偰偁傞晹暘偑20倣倣怢傃偰僼儔僢僾揥奐偟傑偡丅 慜夞偼晄埨掕偩偭偨摦嶌枛抂偺摦偒傕偟偭偐傝丄懨嫤偟偰偄偨僗僩儘乕僋偲妏搙傕妋曐偱偒傑偟偨丅 |

|

|

|

|

| 庡梼嶌惢 2019/12/30乣01/23 | |

| 僼傽僂儔乕僼儔僢僾偵栚張偑偮偄偨偲偙傠偱庡梼嶌惢偵擖傝傑偡丅 庡寘偼4倣倣僶儖僒丄抁偄俀枃偼1倣倣峲嬻儀僯儎偱偡丅 崱夞偼偁傜偐偠傔擏敳偒寠偲庡媟傗僒乕儃傪偼傔崬傓峚傪挙偭偰偁傝傑偡丅 |

|

| 庡寘偺晹昳傪崌傢偣弖娫愙拝嵻偱屌掕丅 崱夞偼庡偵弖娫愙拝嵻傪巊梡偟偰偄偒傑偡丅 |

|

| 堦晹偵愝寁曄峏偑偁傝傑偟偨偑傎傏愭偵愗傝弌偟偨庡梼偺晹嵽偱偡丅 | |

| 庡寘偵拞墰丒戞俀儕僽丄僟僂僄儖丄屻晹屌掕晹傪愙拝偟傑偟偨丅 | |

| 僼儔僢僾奜懁偺儕僽偲暃寘傪愙拝偟傑偟偨丅 暃寘傕擏敳偒寠傪壛岺嵪傒丅 |

|

| 僼儔僢僾儐僯僢僩丅 嵍塃偺儕僽偼峲嬻儀僯儎偱偡丅 埲慜偵斾傋峔憿偼僔儞僾儖偵妿偮摦嶌偼妋幚偲側傝傑偟偨丅 偨偩丄廳検偵偼偁傑傝曄壔偑偁傝傑偣傫偱偟偨丅 |

|

| 庡梼偵僼儔僢僾儐僯僢僩傪庢傝晅偗傑偟偨丅 | |

| 庡媟偲曗彆梼梡僒乕儃僩儗僀偺斅丅 偙傟偼峲嬻儀僯儎偱偡丅 |

|

| 奺乆偺僩儗僀傪偼傔崬傒愙拝偟傑偟偨丅 | |

| 曗彆梼庢傝晅偗晹偲儕僽傪愙拝偟傑偟偨丅 | |

| 庡梼慜墢偵僶儖僒嵽傪愙拝偟傑偟偨丅 | |

| 梼抂丄崱夞偼僶儖僒愊憌偐傜偺嶍傝弌偟偼傗傔傑偟偨丅 | |

| 屻偐傜揾憰偼擄偟偄偺偱僼儔僢僾傪偁傜偐偠傔揾憰偟偰偍偒傑偟偨丅 | |

| 庡梼偵僼儔僢僾傪庢傝晅偗丅 | |

| 庡梼偺慡宨偑尒偊偰偒傑偟偨丅 偙傟偐傜奺晹偺惛搙弌偟丅 |

|

| 傑偢偼慜墢偲梼抂傪珙偲儎僗儕偲儁乕僷乕傪僼儖摦堳偟偰惍偊傑偟偨丅 | |

| 摲懱偲偺屻晹屌掕晹偵僱僕偑捠傞寠傪庢傝晅偗傑偟偨丅 | |

| 慜夞偼嬯楯偟偨儂僀乕儖僴僂僗傪壛岺偟傑偡丅 俀倣倣僶儖僒傪暋悢僇僢僩偟弨旛丅 |

|

| 偍搾偵怹偟偰廮傜偐偔偟傑偡丅 | |

| 揔摉側墌摏偵僑儉偱屌掕偟僋僙傪偮偗傑偡丅 | |

| 僋僙偑偮偄偨傜揤擔偱偟偭偐傝姡憞偝偣悈暘傪側偔偟傑偟偨丅 | |

| 俀枃傪僘儔偟偰廳偹崌傢偣愙拝偟敿墌忬偵惉宍偟偨傕偺傪儂僀乕儖僴僂僗偲偟偰撪晹偵崌傢偣崬傒愙拝偟傑偟偨丅 | |

| 偼傒弌偟偰偄偨屄強傪僇僢僩偲僒儞僨傿儞僌偱宍傪惍偊傑偟偨丅 | |

| 庡媟傪屌掕偡傞廃埻傪僶儖僒偱屌傔傑偟偨丅 | |

| 庡媟傪崌傢偣偰傒偰偄偄姶偠侓 | |

|

庡媟忋柺傕曗嫮斅傪捛壛偟傑偟偨丅 崱夞偼庡梼傪敄偔偟偨暘丄忋柺偼僊儕僊儕偱擺傑偭偰偄傑偡丅 |

| 庡梼忋壓柺偵曗嫮梡偺俀倣倣僶儖僒妏拰傪廲捠嵽偲偟偰愙拝丅 | |

| 庡媟僇僶乕偱偡丅 崱夞偼0.5倣倣傾儖儈斅傪巊梡偟傑偡丅 |

|

| 庡媟偑壓柺偵堏摦偟偰偄傞偺偱FMS楇愴1,100mm偺僇僶乕偼棳梡偱偒傑偣傫丅 0.5倣倣傾儖儈嵽傪嬋偘壛岺偟偰嶌傝傑偟偨丅 |

|

| 庡媟僇僶乕傪媟拰偵愙拝偟傑偟偨丅 | |

| 撪懁僇僶乕偼慜夞摨條僸儞僕傪巊梡偟傑偡丅 | |

| 奐暵偺儕儞働乕僕偼慜夞偺曅帩偪椉帩偪偵偟傑偟偨丅 | |

| 偙偺揰丄崌傢偣偰偐傜偺嶌傝捈偟偼戝暆偵憹偊偰偟傑偄傑偟偨丅 挿偝偲妏搙偺僶儔儞僗偑側偐側偐擄偟偄丅 |

|

| 嶌傝捈偟偺偐偄偁偭偰摦嶌偼埨掕偟偨傛偆偱偡丅 | |

| 曗彆梼偼拞墰0.5倣倣僇乕儃儞傪6倣倣僶儖僒偱嫴傒崬傫偱惉宍偟傑偡丅 | |

| 拞墰僇乕儃儞偼僸儞僕傗儕儞働乕僕傪庢傝晅偗傞屄強傪僇僢僩偟偰偁傝傑偡丅 | |

| 曗彆梼偺壓彂偒丅 偙偙傜曈偐傜偺嶌嬈偼崱傑偱偲曄傢傝傑偣傫丅 |

|

| 曗彆梼偑偱偒傑偟偨丅 廳検偼慜夞偺2/3掱偱偡丅 |

|

| 僒乕儃僩儗僀偵僒乕儃傪壖屌掕偟儕儞働乕僕偺嬶崌傪妋擣丅 | |

|

|

|

| 旜梼嶌惢 2020/01/24乣02/08 | |

| 旜梼晹昳堦幃偱偡丅 | |

| 慻傒忋偘傑偟偨丅 儕僽嶍尭偵僶儖僒庡懱丄慜墢偲拞墰婎晹偺傒峲嬻儀僯儎偱偡丅 |

|

| 庡梼摨條丄珙偲儎僗儕偲儁乕僷乕傪怳傞摦堳偟偰惍偊傑偟偨丅 | |

| 徃崀懬丄曗彆梼嶌惢偲摨偠岺掱偱偡丅 | |

| 塇晍挘傝傪嵞尰拞丄敄偄僶儖僒偱柍棟偡傞偲偡偖僷僉偭偲妱傟偰偟傑偄傑偡丅 | |

| 徃崀懬偱偒偁偑傝両 徃崀懬楢寢偺僺傾僲慄偼俀倣倣偱偡丅 |

|

| 徃崀懬傪庢傝晅偗偰傒傑偟偨丅 | |

| 師偼曽岦懬丅 | |

| 悅捈旜梼偄偭偪傚忋偑傝両 | |

| 悈暯偲悅捈傪慻傒崌傢偣偰旜梼姰惉丅 偲尵偭偰傕摦梼偼慡偰壖巭傔偱偡丅 |

|

|

|

|

| 摲懱嶌惢 2020/01/24乣03/06 | |

| 摲懱嶌惢偵擖傝傑偡丅 摲榞嶍尭丄慜夞偼屄強偵傛傝係倣倣偲俁倣倣偺峲嬻儀僯儎傪巊梡偟偰偄傑偟偨偑崱夞偼慡偰2倣倣偱偡丅 憖廲惾屻曽偐傜偼2倣倣僶儖僒丄摲榞帺懱傕嵶偔側偭偰偍傝傑偡丅 |

|

| 摲榞屌掕屻偵嵍塃崌傢偣拞丅 偙偺拞偱峲嬻儀僯儎偼庡梼傪屌掕偡傞慜偐傜4斣栚偲5斣栚偺摲榞偺傒偱偡丅 |

|

| 婡庱晹偵摲榞傪捛壛丅 偙偙傕庡梼庢傝晅偗嫮搙妋曐偺偨傔俀倣倣峲嬻儀僯儎偱偡丅 |

|

| 憖廲惾屻曽偵俀倣倣僶儖僒傪捛壛丅 柍慄婡偑偁傞偲偙傠偱偡丅 |

|

| 婡庱峣傝崬傒偺僷乕僣偱偡丅 | |

| 偙偙傜曈偼慜夞摨條偺暤埻婥偱偡丅 | |

| 旜椫儐僯僢僩偼191147錴傛傝堏怉丅 | |

| 摲懱屻晹偺僷乕僣偱偡丅 僶儖僒偱傕壜擻側尷傝擏敳偒寠壛岺丒丒丒偄偭偨偄偳傟掱廳検寉尭偵栶棫偮偺偐丠 偦傟偱傕愊傕傝愊傕偭偰側傫偩傠偆側偀丅 |

|

| 摲懱偵旜梼傪愙拝屌掕偟傑偟偨丅 | |

| 摲懱懁柺偵廲捠嵽偲偟偰2倣倣僶儖僒妏拰傪愙拝偟傑偟偨丅 | |

| 摲榞偵庢傝晅偗偨廲捠嵽偼屻傠偱廤栺偟偰偄傑偡丅 | |

| 廲捠嵽偲旜晹偺儔僀儞傪惍宍偟傑偟偨丅 | |

| 惍旛梡僴僢僠偑崌傢偝傞摲懱慜曽 奐岥晹偵嶰妏拰傪愙拝偟傑偟偨丅 | |

| 峲嬻儀僯儎偲僶儖僒偱僴僢僠傪嶌惢丅 嶌傝偼191147錴偲摨偠偱偡丅 |

|

| 奐岥晹偵僴僢僠傪崌傢偣偰傒傑偟偨丅 | |

| 僼傿儗僢僩壓柺偵僶儖僒傪愙拝偟傑偟偨丅 | |

| 僼傿儗僢僩忋柺偺棳傟偵崌傢偣偰惍宍偟偰偄偒傑偡丅 | |

| 僼傿儗僢僩屻晹傕摨偠傛偆偵惍宍偟偰偄偒傑偡丅 | |

| 僼傿儗僢僩慜曽偼僶儖僒愊憌偐傜偺嶍傝弌偟偱偡丅 | |

| 昞柺偼嶍傝傗偡偄偺偱偡偑庡梼偲崌傢偣傞屄強偼條巕尒側偑傜偪傚偙偪傚偙嶍傝傑偟偨丅 | |

| 儌乕僞乕儅僂儞僩寭僶僢僥儕乕僩儗僀偼191147錴偲傎傏摨堦偱偡丅 | |

| 儌乕僞乕儅僂儞僩傪摲懱慜晹偵愙拝偟傑偟偨丅 | |

| 摲懱偵婡婍僩儗僀傪庢傝晅偗傑偟偨丅 崱夞偼庴怣婡摍傪掕埵抲偵廂傔傜傟傞偱偟傚偆偐丠 僴僢僠屌掕梡偺寠傪摲榞偵奐偗傑偟偨丅 |

|

| 僴僢僠懁偵偼儔僢僠傪庢傝晅偗傑偟偨丅 崱夞偼揾憰偟側偔偰椙偄崟怓偱偡丅 |

|

| 徃崀懬丒曽岦懬丒旜椫堷崬梡偺僒乕儃傪庢傝晅偗傑偟偨丅 | |

|

|

|

| 丂 |