| MAS工房 三菱 局地戦闘機 雷電二一型 191147號 作製備忘録 壱 |

|

|

|

|

| 2020/05/27 作製作業からこの記事編集まで時間が経ってますので当時を思い出しながらまとめています。 あまり参考になる事もありませんが私自身への備忘録として残しておきます。 実際には何度か作り直したり、細かい試作を繰り返した事もありましたがそれらはカットし大筋だけにしてあります。 また、色々な作業を同時並行で進めていたので各項目によって時系列が前後している個所があります。 |

|

|

|

|

| きっかけ2018/05 | |

|

数年前に寝ころびながらヤフオクを見てました。 雷電の図面がある・・・これ以前からいつの日か引込脚やフラップを装備した今までより1クラス大きい雷電を作ってみよう!と思っておりました。 とりあえず入札しうまい具合に落札できました。 ただ当時はアパート暮らしで作製作業に使える広い場所の確保は無理、作製はいつの日か!の思いと閉ったままで記憶と共に永らく本棚にしまわれておりました。 ありがたい事に何とか家を購入する事ができ引っ越しからしばらく経ったある日、荷物の片づけ中にこの存在が再び現れました。 いつの日か・・・もしかしてできる環境が近づいたんじゃね?っとわずかばかり心に火が灯ったのでございます。 |

|

|

|

| 図面作成2018/05〜10/末 | |

|

いつの日か・・・が近づいたと言いましてもこの時点では図面が一枚手元にあるのみ・・・。 それでも心を動かし始めた「いつの日か」何気に図面をスキャナーで読み取り過去に作製した雷電の図面と共に何となく今まで描いていた構想を合わせ、思考を巡らせ始めます。 主脚・尾脚ともに引込脚、メンテナンスがしやすいよう主翼脱着、できれば付けたい強制冷却フィンそしてフラップ!と夢は広がりつつ現実難しいと思いつつ図面作業だけはオートマで進んでいきました。 空いた時間、気が向いた時間にコツコツと10月末に思いつくだけ机上の空論をこねくり回した図面作業が終わっていましました。 |

|

|

|

|

|

| 作製計画2016/09頃〜2018/10/末 | |

| 図面が仕上がった時点でやる事がなくなり、また夢の中へ!っと思ったもののココまで来てしまうとやはり実体化に突き進みますよ!頭の中の構想が具現化できそう。図面も行け!と言っている。 サイズはFMS零戦1,100mmと同サイズ、主脚・尾脚引込・Fw190のパーツを流用し強制空冷ファン装備そしてファウラーフラップ装備!ファウラーフラップが一番難しく自信がなかったのですがとりあえずやるだけやってみよう! 重量はどれくらいが妥当か?この時点ではぼんやりと1,600g〜1,800gかなと思ってました。 |

|

|

|

|

|

作製準備・部材切り出し2018/11/11〜19 |

|

|

作業に入るにあたり今までの手工業的な道具だけでは作業が進められないため電動糸ノコ、ボール盤、ベルトサンダーを購入。 作業をするには3畳間のマイルームでは手狭なため、娘のものとなる予定の部屋に設置。 |

|

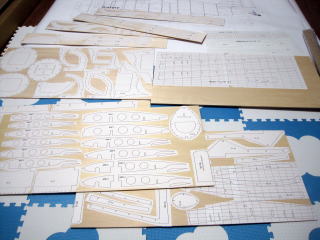

雷電の原寸図と部材切り出し用にシールにプリントアウトしたもの。 |

|

部材に切り出す部材シールを貼り付けていきます。 |

|

糸ノコで部材切り出し作業開始! 今までのようなバルサ主体であればカッターでも作業ができましたが航空ベニヤ主体になってくるとコレがないと無理ですね。 せっかく便利な機械を導入したものの初めて作業なのでなかなか難しくライン通りにカットできず・・・。 中に入り込むとやり直しなので若干ラインの外側をカットしています。 |

|

切り出し作業を繰り返していく内にわずかづつですが上達が感じられます。 リブ切り出しが終わる頃にはラインに沿ってカットできるようになってきました。 |

|

切り出した部材には幾分か余分があるためベルトサンダーで研磨。 今まで手やすりでシャカシャカやっていた事を思えばアっという間。 やはり道具は大事やねぇ。 |

|

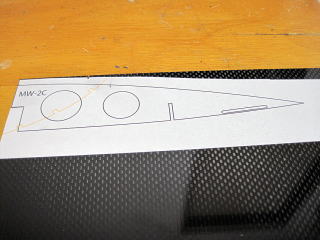

ひとつ難題にぶち当たる。 フラップのレールには強度があるカーボンを使用。 ただ、これがカットできない。固いとにかく固い。 |

|

問題にブチ当たってからネットで色々検索・・・やはり普通の糸ノコ刃ではカーボンはカットできないよう。 それでホームセンターでカーボンもカットできる刃を購入してきました。 右がそれですが刃と言うよりはヤスリに近いようで削りながら進ませるようです。 |

|

糸ノコ刃のような取り付けピンがないためオプションの取り付けます。 |

|

とりあえずカットできるようにはなりました。 黒い粉が凄いし地肌に付くとチクチクとかゆくなります。 |

|

ベルトサンダーで削れない個所はリューターの木工用サンダーを取り付けて形にしていきます。 |

|

バルサの部材は従来通りカッターでの切り出しです。 柔らかい部材にはこの方が切り出しやすい。 まぁ、糸ノコをうまく使えば全てできるのかも! |

|

胴体の部材を切り出しました。 基本2mmの航空ベニヤですが強度が必要と考えたモーター周りは4mm、主翼を取り付ける胴体前方は3mmとなっております。 当初、強度的に不安があったから厚いベニヤにしましたが結果的に過剰でした。 |

|

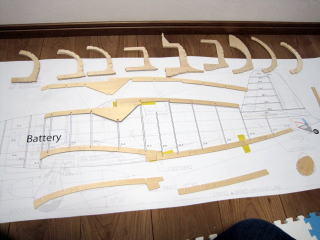

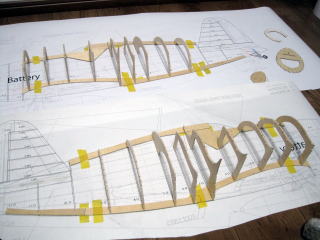

主翼と尾翼の部材を切り出しました。 これから部材を組んで色々な兼ね合いを見ていくわけですが結果的に主翼は3回作り直す事になりました。 |

|

|

|

| 胴体作製その壱2018/11/20〜11/30 | |

|

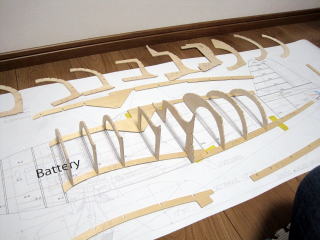

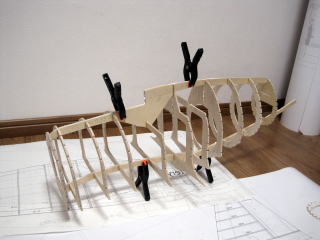

胴体の方は比較的サクサクと進みました。 原寸図に部材を合わせ基準を出します。 |

|

胴枠を接着していきます。この機体で使用する接着剤はほぼ木工用ボンドです。 黄色いボディーに赤いキャップのアレです。 |

|

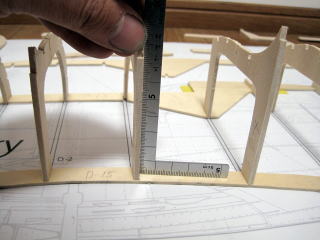

直角定規を当てて垂直をしっかり出します。 |

|

左右とも胴枠を接着しました。 基本的な作製方法は今までの自作機を踏襲しています。 丸鷹の図面もこうだったのでこれがセオリーなのかな?っと 他の製法を知らないのもあります。 |

|

片方の胴体にボンドを塗布・・・今見ると塗りすぎですね。 はみ出たのは拭き取っていましたがコレが蓄積し後々大変な事になります。 |

|

左右胴体を合わせてボンドが乾くまで固定。 ズレたらシャレにならないのでしっかり見て調整します。 |

|

接着が終わった所で一旦胴体の方は放置。 主翼を組み立て取り付け箇所を仮合わせし考えながら進めていきます。 |

|

|

|

| ファウラーフラップ試作 2018/11/26〜2019/01/13 | |

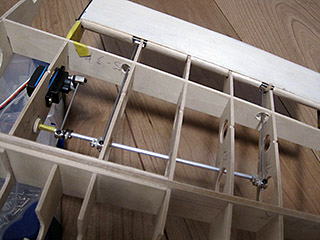

| 主翼のパーツ。 実際に合わせて見てどういう感じになるか知りたかったので無駄になると思いながらもリブに穴あけ加工しました。 |

|

| まずは主桁は4mm航空ベニヤ、主桁補助板は2mm航空ベニヤです。 木工用ボンドでしっかり固めました。 |

|

| 主桁にフラップまでのリブと副桁・主脚取り付け部・ダウエルを組み合わせました。 主翼はファウラーフラップだけでなく色々と初めて作業な事が多いので作ってバラシの繰り返しです。。 |

|

| 接着は先の主桁以外はまだ施しておりません。 | |

| まだファウラーフラップは机上の空論状態。 頭で思った通りになるのか楽しみ半分、辛さ半分の作業です。 |

|

| この時点ではレールが1本で角度はリブ後端のRで制御していこうと思ったのですが・・・。 | |

| 机上の空論はもっと想像力が豊かでないと実際には思いとは程遠い形になってしまいます。 保持がグラグラでとてもモノになりそうにありませんでした。 |

|

| 開閉のためのリンケージも幅広いモノを中央一点で動作させるのは無理です。 | |

| 初期の構想が形にできないと判断してから一か月半ほどアレコレ情報収集しながら考えておりましたがまったく良い案が浮かばず・・・さっぱり諦めてスプリットフラップで妥協しようかなと気持ちが傾きかけていました。 ある日、仕事先の機械で同じような動作・・・下がりながら角度が変わる機構を見つけコレは使えるかも!っと思い行き着いた形状がこの2本レールでした。 後から知った事ですが英語でFowler Flapで検索するとこの形状が出てしかも市販部品であるようです。サイズが合わないので購入しませんでしたが早く知りたかった・・・世の中にはあるもんなんだねぇ。 |

|

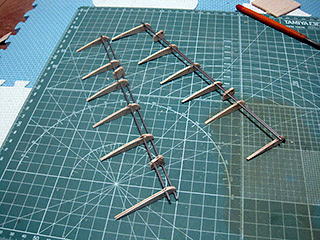

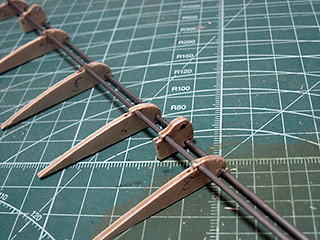

| 失いかけた目標に再度光が見えた事でやる気が復活。 構想を形にするべく製作に励みます。 試作品、ファウラーフラップ用リブに1.6mmピアノ線を2本通しました。 |

|

| とりあえずレールにセットして閉じる状態。 | |

| レールに沿って動かし展開状態にしてみる。 少々動きが固いですが展開角度は安定、保持力もある。 これで進めよう。 |

|

|

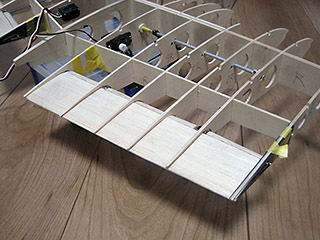

試作品の不具合を修正したフラップリプを新たに作製。 |

|

開閉のリンケージ個所はリブと別体にし2か所取り付けました。 |

|

フラップ前縁をバルサ材で成形。 |

|

下面を1mmバルサでプランクしました。 |

|

上面は0.8mmバルサでプランク。 |

|

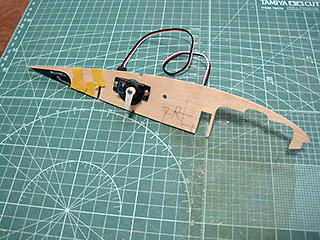

駆動はFMSのフラップ用サーボを使用します。 |

|

リンケージのピアノ線をフラップ作動用の穴に通しました。 |

|

アルミパイプを通しサーボホーンを加工し取り付け。 リブに通しました。 サーボからの動力をアルミパイプ経由でフラップを伝えます。 |

|

組み上げてから動作確認しサーボのトルクとストローク不足に苦しみます。 当初予定していたストローク量と角度の実現は難しい。 動作の中間は良いのですが全閉もですが特に全開の末端においてトルク不足が発生します。 ストロークを増やそうとすればトルク不足に陥り、トルク不足を増やそうとするならストロークを妥協しなければいけない。 結局、トルク不足でサーボに負担をかけるわけにはいかないのでストロークを妥協。 当初より半分の15mm、合わせて角度は2/3程になってしまいました。 この画像は妥協に合わせて作り直したものです。 |

|

展開時においてはここから左への動作が確保できませんでした。 スライドと合わせて角度変化をするので更にトルクが必要なのだと思います。 下記の動画はファウラーフラップの作動テスト時のものです。 |

|

|

|

| 主翼作製 2019/03/31〜5/29 | |

| ファウラーフラップに一応のメドがついたため主翼作業を進めていきました。胴体との合わせや主脚の位置関係等はファウラーフラップで悩んでいる間にこちらもメドはつけておりました。 この時点で主桁にリブや主脚取り付け板等を接着しました。 |

|

| 主翼に主脚取り付けの板を接着。 おおよその位置をマーキングし接着していました。 |

|

| 主脚を取り付けたところ主脚基部が上面にはみ出すので板を追加し下げました。 | |

| 主脚を仮に取り付けました。 タイヤハウスとの位置関係と納まるのか確認。 |

|

| 主翼前部固定用のピンを取り付け。 6mmヒノキ円柱です。 |

|

| タイヤハウス側に補強部材を追加。 | |

| 胴体側のダウエルピンを指す個所に補強板追加。 | |

| 主翼後部においてフラップ用のピンが邪魔します。 | |

| ピン隠しを作ります。 ここら辺は当初の設計にはなく、現物合わせで追加しています。 |

|

| レールに合わせて溝を彫りました。 | |

| ピンが隠れるように追加部材を接着しました。 | |

| 主翼前部、胴体に固定するピンに関するものはダウエルと言いますが後部の取り付け箇所は何と言うんでしょうかね? わからないので後部固定って言い方にします。 |

|

| 主翼後方に先ほどのパーツを取り付けました。 | |

| 胴体と仮合わせをしてみて胴体側に固定できる個所を想定していない事に気づきました。 とりあえず斜線の個所をカットします。 |

|

| 色々と組み上げてからカットするのは大変。 何とか糸ノコを駆使して切り取りました。 |

|

| 胴体側後部固定のパーツ。 ネジ止めのため六角ナットを埋め込みました。 |

|

| 胴体に先ほどのパーツを接着しました。 | |

| 後部固定裏側の形状を主翼形状に合わせます。 まずはバルサを積層。 |

|

| 主翼を仮合わせしながら削りました。 ここら辺は現物合わせです。 |

|

| 主翼側後部固定、先ほどの板上面にバルサを追加。 | |

| 接合面に合わせて形状を整えました。 | |

| 下面は胴体と同じようにバルサを積層。 | |

| 削って形を整えました。 | |

| 胴体と主翼を合わせました。 とりあえず取り付けは問題なくできました。 |

|

| 主翼作製は次の工程に進みます。 補助翼側の副桁を接着しました。 |

|

| 主翼前縁下側にヒノキ角柱を追加接着しました。 | |

| 前縁に合わせて罫書き線を書きました。 | |

| カンナ、カッター、ヤスリを動員して前縁に合わせて削りました。 | |

| 次は主翼前縁上側にヒノキ角柱を追加接着しました。 | |

| しっかり接着した後、下側同様に前縁に合わせて削りました。 | |

| 2mm航空ベニヤ、サーボを取り付けるための板です。。 | |

| 主翼に接着しました。 | |

| 周囲を4mmバルサで補強しました。 | |

| サーボを仮合わせ。 サーボの固定は両面テープで行う予定です。 |

|

| 主翼下面、主脚周囲にバルサを積層し補強。 | |

| 同じように主翼上面の主脚周りも補強しました。 とにかくこの頃は強度不足になる不安に駆られて補強補強と繰り返していました。 |

|

| 主翼の上下面とも削って形を整えました。 | |

| 翼端はバルサ積層からの削りだし。 | |

| 削りだしました。翼型の再現はかなり目測に頼っています。 | |

| 翼端を接着し次は補助翼の作業に入ります。 まずは図面と合わせてサイズを確認しています。 |

|

| 6mmバルサに補助翼を型取り。 | |

| 左右上下分の補助翼を切り出し、形状を整えました。 | |

| 0.5mmのベニヤに先ほどのバルサを貼り付けました。 次に羽布張りのイラストを上に貼りつけ中をくり抜いていきます。 |

|

| くり抜いた後に間にヒンジを挟み、左右を貼り合わせて補助翼完成です。 | |

| 次はホイールハウスの作業です。 図面に合わせてサイズを確認。 |

|

| 2mmバルサを曲げながら接着固定しました。 途中でパキッと割れ何度かやり直しました。 |

|

| はみ出ていた個所をカットし形を整えました。 | |

| 主脚はFMS零戦1,100mmのものを流用します。 標準の3mmシャフトでは私の着陸技量ではすぐ曲げてしまうので 4mmパイプで強化しました。 この作業は以前FMS零戦1,100mmで掲載させていただいているので割愛します。 画像をクリックすると当時の作製記事に行きます。 |

|

| 上下面に補強用の2mmヒノキ角柱を接着しまし、何かと初めて作業の連続だった機能テンコ盛り主翼の作業が一旦終わりました。 | |

|

|

|